この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

泉涌寺(せんにゅうじ)に行かれたことがありますか?皇室との関りが深いお寺で、「御寺(みてら)」とも呼ばれています。仏像や庭園など見どころたっぷりの泉涌寺について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

泉涌寺の歴史や見どころをご紹介

泉涌寺(せんにゅうじ)は真言宗(しんごんしゅう)という宗派のお寺で、泉涌寺派(せんにゅうじは)という集団の総本山(そうほんざん)です。皇室との関りが深く「御寺(みてら)」とも呼ばれています。

そんな泉涌寺について歴史や見どころを紹介します。

泉涌寺の歴史

泉涌寺は856年(平安時代)に、神修(じんしゅう)というお坊さんが開いたお寺です。法輪寺(ほうりんじ)として開き、のちに仙遊寺(せんゆうじ)と名前を変えました。

1218年(鎌倉時代)に俊芿(しゅんじょう)というお坊さんがこの聖地をもらった時、境内(けいだい)から新しい泉が湧(わ)き出たことにちなんで「泉涌寺」という名前に改められました。

四条天皇(しじょうてんのう)〈在位:1232年(鎌倉時代)~1242年(鎌倉時代)〉が亡くなられ、御陵(ごりょう)〈皇室のお墓〉が造られて以来、多くの御陵が造られ、皇室を弔(とむら)うお寺となっています。ちなみに現在の伽藍(がらん)は江戸時代に復興したものです。

泉涌寺の見どころ

泉涌寺は見どころの多いお寺です。数ある見どころの中からいくつかピックアップして紹介いたします。

水屋形

さきほど、泉涌寺の名前の由来は新しい泉が湧(わ)き出たことにちなむと紹介しましたが、この泉は今も湧き続けています。

泉を覆(おお)っている「水屋形(みずやかた)」で、その様子を見ることができます。

仏殿

仏殿(ぶつでん)は、1668年(江戸時代)に4代将軍の徳川家綱(とくがわいえつな)が建て直したお堂で、泉涌寺の本堂(ほんどう)となっています。

内部には有名な仏師である運慶(うんけい)作と伝わる「阿弥陀(あみだ)・釈迦(しゃか)・弥鞠(みろく)」という3体の仏像が安置され、この3体で現在・過去・未来をあらわしているとのことです。

また、天井に描かれた龍の絵は有名で、狩野探幽(かのうたんゆう)という絵師によるものです。

楊貴妃観音堂

楊貴妃観音堂(ようきひかんのんどう)には、聖観音像(しょうかんのんぞう)が安置されています。この聖観音像(しょうかんのんぞう)は1230年(鎌倉時代)に南宋(なんそう)<中国>から伝来した木像で、唐(とう)<中国>の第6代皇帝である「玄宗皇帝(げんそうこうてい)」が、亡き楊貴妃(ようきひ)の面影を写(うつ)させて造られたと伝わっています。

そのため、江戸時代初めごろから「楊貴妃観音像(ようきひかんのんぞう)」と呼ばれて親しまれています。絶世の美女といわれた楊貴妃(ようきひ)を写したとされることや、美しく保存された像の姿から、多くの女性が美人祈願(びじんきがん)として参拝する人気の観音様です。

御座所

御座所(ござしょ)は、泉涌寺境内の奥にあり、通常の拝観料に加えて特別拝観料を払って入るところです。皇室にゆかりある建物で、天皇皇后両陛下(てんのうこうごうりょうへいか)や皇族(こうぞく)の方々が、御陵(ごりょう)参拝時の休憩所として現在も使われています。

内部の襖絵(ふすまえ)は狩野派(かのうは)をはじめ、江戸時代を代表する絵師によって描かれています。また、お庭も美しく、こじんまりとしたスペースでありながら奥行きを感じられるお庭となっています。

昭和天皇はかつてこの庭をご覧になり、「春ふけて 雨のそぼふるいけ水に かじかなくなり ここ泉涌寺」とお詠(よ)みになられたとのことです。

泉涌寺のお役立ち情報

泉涌寺のお役立ち情報として以下内容を紹介します。ぜひ参考にしてください。

- 京都の紅葉スポット

- 泉涌寺の御朱印

- 泉山七福神巡り

京都の紅葉スポット

泉涌寺は紅葉が美しいお寺です。水屋形(みずやかた)周辺では美しい黄色の紅葉が見え、御座所(ござしょ)の庭園では赤・オレンジ・黄色など色とりどりの紅葉を楽しめます。

近くの東福寺が京都有数の紅葉スポットですが、ぜひ泉涌寺にも足を延ばされることをおすすめします。

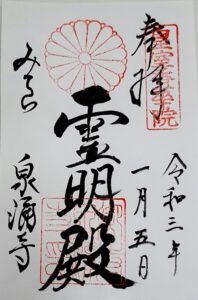

泉涌寺の御朱印

泉涌寺では各300円で、以下のような御朱印をいただけます。

| 霊明殿 |

| 真言宗十八本山「霊明殿」 |

| 洛陽二十番「楊貴妃観音」 |

| 京都七福神「七福神」 |

| 京都十三仏霊場第六番「弥勒菩薩」 |

このほか、各塔頭(たっちゅう)寺院の御朱印もあります。また、上品なデザインであるオリジナル御朱印帳もありますので、御朱印帳が必要な人はぜひ入手しましょう。

泉涌寺の年中行事

泉涌寺では年間をとおしてさまざまな行事が行われます。その中から泉山七福神巡り(せんざんしちふくじんめぐり)と涅槃図(ねはんず)の公開について紹介します。

泉山七福神巡り

泉涌寺の年中行事としておすすめなのが泉山七福神巡り(せんざんしちふくじんめぐり)です。泉山七福神(せんざんしちふくじん)は、成人の日に泉涌寺(せんにゅうじ)と塔頭(たっちゅう)で行われ、毎年多くの人で賑わいます。

七福神とは福禄寿(ふくろくじゅ)・弁財天(べんざいてん)・恵比須神(えびすしん)・布袋尊(ほていそん)・大黒天(だいこくてん)・毘沙門天(びしゃもんてん)・寿老人(じゅろうじん)の7神を指し、泉山七福神(せんざんしちふくじん)では愛染明王(あいぜんみょうおう)と楊貴妃観音(ようきひかんのん)を加えた九福神を巡ります。

参拝の仕方は、まず即成院(そくじょういん)という塔頭(たっちゅう)で、福笹(ふくざさ)という笹(ささ)を受け取り(無料)、そのあと各寺院をお参りしながら巡ります。

寺院ごとに吉兆(きっちょう)という縁起の良いアイテムが販売されていて、笹に付けて持ち帰ると「福(ふく)」を持ち帰れます。ぜひ全ての寺院で吉兆を入手し、たくさんの福を持ち帰りましょう。

日本最大の涅槃図

泉涌寺では毎年3月14日~16日に涅槃図(ねはんず)がかかげられます。涅槃図(ねはんず)とは、お釈迦様(おしゃかさま)が亡くなられた時の様子を描いたもので、泉涌寺の涅槃図は長さ16メートル、幅8メートルで、日本最大の涅槃図です。

ちなみに、泉涌寺の涅槃図は、東福寺(とうふくじ)・本法寺(ほんぽうじ)とともに京都三大涅槃図に数えらています。

【関連記事】東福寺は紅葉と庭園が素晴らしい【京都の寺社100選】(東山区)

【関連記事】本法寺は光悦や等伯ゆかりのお寺【京都の寺社100選】(上京区)

【関連記事】京都寺社の年中行事

泉涌寺の参拝情報

泉涌寺の参拝情報として以下内容を紹介します。ぜひお出かけ前にチェックしておきましょう。

- 泉涌寺の拝観料や参拝時間

- 泉涌寺の交通アクセス

- 泉涌寺の駐車場情報

- 泉涌寺の地図

泉涌寺の拝観料や参拝時間

泉涌寺の拝観料は大人が500円、子供(小中学生)が300円で、御座所などの特別拝観は追加として大人300円(中学生以上)です。

参拝時間はシーズンによって異なり、3月〜11月が9時~16時半(閉門17時)、12月~2月が9時~16時(閉門16時半)となっています。

泉涌寺の交通アクセス

泉涌寺への交通アクセスは、京阪電車(けいはんでんしゃ)およびJR奈良線「東福寺駅(とうふくじえき)」から徒歩約20分です。

バスの場合は市バス「泉涌寺道(せんにゅうじみち)」バス停から徒歩約15分です。

泉涌寺の駐車場情報

泉涌寺には20台ほどがとめられる無料駐車場があります。そのため、マイカーでの参拝も便利です。

泉涌寺の地図

泉涌寺の住所は「〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町27 総本山 御寺 泉涌寺」です。地図を以下にて掲載しますので、参拝時の参考としてください。

【外部リンク】泉涌寺

必見の塔頭寺院をご紹介

泉涌寺の周りには、素晴らしい塔頭(たっちゅう)寺院が多いです。数ある塔頭の中から必見の塔頭を紹介いたします。

- 今熊野観音寺

- 即成院

- 戒光寺

- 雲龍院

今熊野観音寺

今熊野観音寺(いまくまのかんのんじ)は、紅葉の穴場スポットで、シーズンになると境内が美しく色づきます。

頭痛封じなどのご利益で知られており、今熊野観音寺で入手できる枕カバーが人気です。この枕カバーをを使うと、頭痛封じ、やボケ封じになるとのことで、多くの参拝者が入手しています。

即成院

即成院(そくじょういん)は、1094年(鎌倉時代)に造られたといわれる阿弥陀如来(あみだにょらい)と25の菩薩像(ぼさつぞう)で知られています。

阿弥陀如来(あみだにょらい)の高さは5.5メートル、25の菩薩(ぼさつ)はそれぞれ150センチで、たいへん立派な仏さまがズラリとならんでいます。

また、平安時代末期の武将である「那須与一(なすのよいち)」ゆかりのお寺でもあり、境内には与一のお墓とされる塔(とう)が建っています。

戒光寺

戒光寺(かいこうじ)は丈六釈迦如来像(じょうろくしゃかにょらいぞう)という、大きな仏像が有名です。丈六(じょうろく)とは一丈六尺(いちじょうろくしゃく)というサイズ(=約5メートル)のことで、お身体は約5.4メートルあり、台座から光背(こうはい)という後ろの部分も含めると、高さ約10メートルにもなります。

首のあたりに何かが流れているように見えるのは、血の跡(あと)だといわれています。これは、後水尾天皇(ごみずのおてんのう)〈在位:1611年(江戸時代)~1629年(江戸時代)〉が皇太子だった時、暗殺者が寝首をかこうとした際に、釈迦如来(しゃかにょらい)が身代わりに立って付いた血の跡だと伝わります。

それにより「身代わりのお釈迦さま」と呼ばれ、悪いことの身代わりや、のどの病気が治るというご利益がある仏さまとされています。

雲龍院

雲龍院(うんりゅういん)は、「悟りの窓(さとりのまど)」と「蓮華の間(れんげのま)」が有名です。まん丸の窓に少しだけ障子(しょうじ)が使われている「悟りの窓(さとりのまど)」は、訪れるたびにその景色を変化させます。

蓮華の間(れんげのま)は、障子(しょうじ)の戸の中に四角い窓が横並びになっており、窓ごしに椿(つばき)・灯籠(とうろう)・紅葉(こうよう)・松(まつ)などが見え、しっとりとした独特の雰囲気を味わえます。雲龍院(うんりゅういん)は、時間を忘れてしまうお寺です。

まとめ

泉涌寺は皇室ゆかりのお寺で、現在でも天皇皇后両陛下や、皇族の方々が参拝されています。泉が湧いたことから「泉涌寺」と名付けられたことや、楊貴妃を思わせる観音様、現在・過去・未来をあらわす仏さまなど、ドラマチックな要素が多いお寺でもあります。ぜひ周辺の塔頭とともに参拝しましょう。

当記事と同じカテゴリーの他の記事は、以下リンクにまとめてありますので、宜しければクリックしてご覧になってください。

【カテゴリー】同じカテゴリーの他の記事をお読みになりたい場合は、京都の寺社100選【東山区】をご覧ください。

京都祇園に本店を構える「祇園辻利」。抹茶好きなら知らない人はいない、京都でも老舗の宇治茶専門店です。

自宅にいながら老舗の味を楽しめる【祇園辻利・茶寮都路里オンラインショップ】

《他では味わえないおすすめポイント》

・最高の宇治茶をお届けする職人技

・1時間にわずか40グラムの奇跡!最高品質の抹茶をお届けするための独自製法

・名だたるパティシエが羨むほどに素材に応じた使い分けができる繊細な風味の差異をもつ抹茶を持っており、抹茶好きにはたまらない“質の高い”スイーツを提供

メディアで紹介された人気の抹茶スイーツ「Petitパフェ」や、抹茶スイーツの先駆者で行列が絶えない「宇治抹茶ロール」などをはじめ、人気NO.1の抹茶菓子「つじりの里・ぎおんの里」など、おすすめ盛沢山です。

他にもクリスマス、バレンタイン、母の日、敬老の日など、シーズナルで登場する限定商品にも注目ください♪